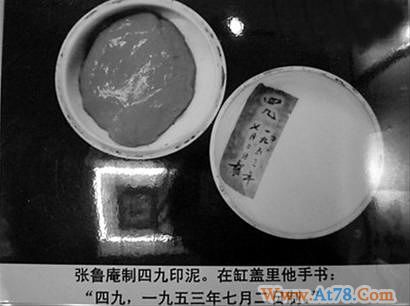

盖过印章后,飘逸的笔墨果然平添了几分生气。稍后,他给我讲印泥,说最好的是上海鲁庵印泥。当年张大千离开大陆后,还托人从上海带鲁庵印泥去用。

我第一回听说鲁庵印泥,从此也开始探究印泥的诸多名堂。

春秋战国时期,印泥是用黏土制的,平时如泥丸,临用时用水浸湿。当时公文和书信是写在竹简木牍上的,为防止传递过程中的私拆,简牍外面加一块挖有方槽的木块,用绳捆扎,把绳结放于方槽内,用湿泥封上,再用印章钤上印记,作为封检标记。这种泥丸称封泥,清末小说家刘鹗就有收藏封泥的爱好,由他编辑的《铁云藏陶》收录其古封泥752块。

隋唐以后,造纸业的迅速发展使公文和书信改用纸张。竹简木牍的废止,致使用泥封信的做法也就此结束。之后的“水朱”印泥,印章刚盖上时色泽犹可,但时间一长,朱色纷纷脱落。直至油调朱砂印泥的诞生,印泥才得以完美。

油调朱砂印泥的出现,应不晚于明代中期。明代文人顾从德编于1572年的 《集古印谱》,其钤印使用的就是油调朱砂印泥。印泥制作者中,有史可考的是清朝漳州的魏长安,他于清康熙十二年研制成“八宝印泥”名闻天下。